【軽量鉄骨造】戸建・アパートの特徴とメリット・デメリット、木造との違いを解説

- 軽量鉄骨造の長所短所を知りたい

- 戸建・アパートを新築したいが、どんな構造を選べばいいか分からない

とお考えの方のために、戸建住宅・賃貸アパートで採用される「軽量鉄骨造」の特徴とメリット・デメリット、重量鉄骨造との違いを解説します。

木造と軽量鉄骨造で迷った時のチェックポイントも紹介しますので、ぜひ最後までごらんください。

■ 軽量鉄骨造は、プレハブ工法として品質の安定性や工期の短さなどにメリットがあります。

■ 軽量鉄骨造は木造や鉄筋コンクリート造とは異なるデメリットがあるため、新築を検討中の方は注意しましょう。

■ アイホームズは墨田区を中心に東京23区で鉄骨造と準耐火・耐火建築物の認定を受けられる高耐震木造注文住宅・アパートの両方を手掛けています。

目次

軽量鉄骨造とは|戸建住宅・賃貸アパートの特徴

軽量鉄骨造とは、柱や梁、土台など建物の主要構造部に「厚さ6mm未満の鋼材」を用いた鉄骨(S)造の一種です。

薄板軽量形鋼造と呼ばれる場合もあり、建築基準法・建築基準法施行令、条例および関連告示で、軽量鉄骨造の構造に関する基準が細かく定められています。

(参考:国土交通省|建築構造設計基準の資料 )

鉄骨はプランに合わせて工場生産されて現場で組み立てられ、プレハブ工法として大手ハウスメーカーなどで取り入れられており、主に2階建てまでの戸建住宅や賃貸アパートなどに採用されるケースが通常です。

国土交通省の調査では、軽量鉄骨造の住宅は以下の割合で建てられています。

| 新築住宅の種類 | 住宅総数に対する割合 |

|---|---|

| 注文住宅 | 9.35% |

| 賃貸住宅 | 20.81% |

| 分譲住宅 | 1.96% |

(参考:国土交通省|住宅着工統計2024年度)

軽量鉄骨造・重量鉄骨造の違い

鉄骨造は、構造体(骨組み)となる鉄骨の鋼材厚さにより、軽量鉄骨造と重量鉄骨造に分けられます。

| 構造の種類 | 鉄骨(鋼材)の厚さ |

|---|---|

| 軽量鉄骨造 | 6mm未満 |

| 重量鉄骨造 | 6mm以上 |

それ以外にも、建物の階数や間取りの自由度、耐用年数が異なりますので、その違いをチェックしておきましょう。

建物の階数

一般的に鉄骨造の建物は、2階までの建物には軽量鉄骨造、3階建て以上の建物には重量鉄骨造が採用されます。

ただし、間取りや建物のボリュームによっては、3階建てでも軽量鉄骨造のケースもあるため、軽量・重量のどちらかを知りたい場合は必ず建築会社へ確認しましょう。

間取りの自由度

同じ階数・延べ床面積の場合、軽量鉄骨よりも重量鉄骨の方が構造体(柱や梁など)は太くなるのが通常です。

ただし、その代わりに鉄骨の必要本数が減るため、間取りの制限が少なくなる可能性があります。

そのため、大空間を要する工場やオフィス、店舗、駐車場などは、たとえ2階建て以下でも重量鉄骨を採用するケースは一般的です。

耐用年数

国税庁の定める建物の法定耐用年数※を見ると、以下の通りになります。

| 構造の種類 | 鉄骨(鋼材)の厚さと耐用年数 |

|---|---|

| 鉄骨造(事務所) |

|

| 鉄骨造(店舗・住宅用) |

|

※法定耐用年数:建物などの固定資産を購入した際の納税負担を分散させるために設けられた減価償却の考え方に伴い、対象となる資産に対して設けられた税法上の耐用年数

税法上では軽量鉄骨造・重量鉄骨造で分類されていませんが、鋼材の厚みによって減価償却できる期間(=法定耐用年数)に違いがあることが分かります。

ここで重要なポイントは、あくまでも法定耐用年数は税法上の基準であり、実際の建物寿命とは異なる点です。

新築時の仕様や建築後のメンテナンス状況により、建物の寿命は大きく変わるため、必ずしも軽量鉄骨造の方が重量鉄骨造より“短命”とは限りません。

>おすすめコラム:「重量鉄骨の戸建はやめとけ」の真実|メリット・デメリット、木造・RC造との違いを解説

軽量鉄骨造のメリット

軽量鉄骨造はその他の構造(重量鉄骨造・鉄筋コンクリート造・木造など)と比べて、優れた点がいくつかあります。

鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造より価格が安い

鉄骨造は、コンクリートの打設工事が発生する鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨鉄筋コンクリート造と比べて現場での作業が少なく工期も短いため、建築費用を抑えられます。

| 構造の種類 | 工事費の全国平均 |

|---|---|

| 鉄骨造 | 戸建住宅【34.3万円/㎡】 共同住宅【32.3万円/㎡】 |

| 鉄筋コンクリート造 | 戸建住宅【39.1万円/㎡】 共同住宅【33.7万円/㎡】 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 戸建住宅【38.6万円/㎡】 共同住宅【33.2万円/㎡】 |

| 木造 | 戸建住宅【21.8万円/㎡】 共同住宅【21.1万円/㎡】 |

(参考:国土交通省|住宅着工統計2024年度)

さらに、軽量鉄骨造と重量鉄骨造を比べると、軽量鉄骨造の方が鋼材の量が少なく重量が軽いことから、費用が安い点もポイントです。

ただし、木造と比べると割高な点には注意しましょう。

品質ムラが少ない

軽量鉄骨造は工場で構造体を製造し、現場では組み立てるだけの言わば“半・工業製品”です。

最近は木造でもプレハブ工法が増えていますが、鉄骨造ほどではありません。

そのため、軽量鉄骨造は木造と比べて施工者の技術による品質ムラが少ない点がメリットとされています。

ただし、設計者の技術によって耐震性などに違いが出る可能性があるため注意が必要です。

法定耐用年数が長い

法定耐用年数は構造種別により異なり、長いほど1年ごとの納税負担を軽減できます。

| 構造の種類 | 耐用年数 |

|---|---|

| 鉄骨造 |

〈事務所〉

〈店舗・住宅用〉

|

|

木造 |

〈事務所〉

〈住宅用〉

|

|

鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |

〈事務所〉

〈店舗・住宅用〉

|

軽量鉄骨造は鋼材厚さが3mm以上であれば、木造よりも長い期間減価償却できます。

シロアリの影響による耐久性低下のリスクがない

木造の場合、シロアリによる被害(蟻害)によって土台や柱の耐久性が低下するリスクが伴いますが、鉄骨造はその心配がありません。

そのため、定期的な防蟻工事が不要な点はコスト面でもメリットと言えます。

ただし、鉄骨造は雨漏りによって鋼材が腐食しやすいので注意しましょう。

鋼材の原料である鉄は、雨などの水や高湿度の環境にさらされると酸化鉄になり、硬度が低下します。

一般的に鉄骨を水中に入れた状態でも、年間で0.014mm程度しか鋼材表面の腐食は進まないとされていますが、長年雨漏りを放置すると建物そのものの耐久性低下はまぬがれません。

(参考:文部科学省|鉄骨造の耐力度調査)

木造より間取りの自由度が高い

木造の中でも一般的な事例で採用される柱や梁、筋交(すじかい)が必要な在来軸組工法と比べると、軽量鉄骨造は構造体による間取りの制限が少ないため、自由度が高いと言えます。

ただし、鉄骨造は木造よりも外壁が分厚くなったり、天井裏のスペースを広くしなくてはならなくなったりする可能性があるため、狭小住宅では要注意です。

鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造より工期が短い

パーツが工場で製造される軽量鉄骨造は、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造よりも工期が短い点もメリットです。

そのため、工事中の仮住まいなどにかかる費用を抑えられたり、賃貸住宅では着工から入居募集までの期間を短縮できたりします。

| 構造種別 | 2〜3階の工期目安 |

|---|---|

| 鉄骨(S)造 | 4~6ヶ月 |

| 鉄筋鉄骨コンクリート(SRC造) | 6〜8ヶ月 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 6〜8ヶ月 |

|

木造(W造) |

4~5ヶ月 |

木造より火災保険料が安くなる可能性がある

火災保険料は対象となる建物の構造種別によって金額が決まり、どの会社も共通して「M構造<T構造<H構造」の価格設定になっています。

| 構造の種類 | 特徴 |

|---|---|

| M構造 (マンション構造) |

共同住宅のうち、以下の構造が該当

|

| T構造 (耐火構造) |

準耐火建造物、省令準耐火建物等の共同住宅と戸建住宅が該当

|

| H構造 (非耐火構造) |

|

軽量鉄骨造の戸建住宅はT構造に該当するため、木造が該当するH構造よりも火災保険料が安くなる可能性があるのです。

ただし近年は木造でもT構造に該当する物件は多いため、必ずしも火災保険料の観点で有利とは限りません。

軽量鉄骨造のデメリット|「ダメ」「やめとけ」と言われる理由

軽量鉄骨造にはその他の構造と比べて優れている点があるものの、インターネットやSNSでの口コミを見ると、「ダメ」「やめとけ」というネガティブな意見も見られます。

軽量鉄骨の家・アパート新築を後悔したくない方は、その理由も把握しておきましょう。

メーカーによっては間取り・デザインに制限がある

軽量鉄骨造は構造体を工場で大量生産するため、メーカーによっては間取りやデザインが“完全自由になる”とは限りません。

メーカーが設定した一定の規格に則って間取り・デザインが決まる可能性があるので、事前に確認しましょう。

木造より建物の重量が大きい

建物の重量は構造の種類によって異なり、重量鉄骨造は木造の約2.3倍にもなります。

もちろん、重量鉄骨造と比べると軽量鉄骨造の方が軽いですが、それでも地盤にかかる負担は木造よりも大きくなるので注意が必要です。

重量が大きいほど建物を支えるために大きな地耐力※を要します。

※地耐力:地盤が建物荷重に耐えられる抵抗力

東京23区内など液状化リスクが高い地域では、地耐力を上げるための地盤改良が必須で、建物荷重が大きいほどそれにかかる費用が高くなる可能性があるので注意しましょう。

>【おすすめコラム】戸建住宅の液状化対策とは?11の工法について簡単に解説

>【おすすめコラム】地震に強い家の構造|木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造どれがいい?特徴を徹底比較

耐震性能が低いと思われがち

軽量鉄骨造は、重量鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造と比べると耐震性が低いとされていますが、木造と同様に揺れに合わせて構造体がしなることで地震力を逃す効果があります。

そのため、設計と仕様によっては重量鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造と同様の耐震性を確保することは可能です。

また、建築基準法や住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では、建物の耐震性に関する基準が決められているため、それに適用していれば構造による違いはありません。

耐火性能に工夫が必要

「鉄骨造は火に強い」と思われがちですが、軽量・重量問わず火事で高温にさらされると、他の構造より変形するまでの時間が短いというデメリットがあります。

鋼材は1,300°C を超える温度まで溶融しませんが、425°C程度で軟化し始め、650°C に達すると強度の50%を失うとされているためです。

建物火災では温度が室内の温度が800°Cを超える可能性があるため、鉄骨を耐火性の高い材料で覆うなどの工夫が必要になります。

ちなみに、木造も火災に弱いイメージがありますが、木材は燃えると周りに炭化層が形成されて中心部まで燃え進むのを防ぐため、建物が倒壊する時間は鉄骨造よりも長いのが一般的です。

断熱に工夫が必要

鋼材は木材やコンクリートと比べて熱伝導率(=熱の伝わりやすさ)が高いため、鉄骨がヒートブリッジ※になる可能性があります。

※ヒートブリッジ:屋内外で熱が出入りする熱伝導率が高い部分

| 建築材料の種類 | 熱伝導率(W/mK) |

|---|---|

| 鋼材 | 53 |

| コンクリート | 1.6 |

| 天然木材 | 0.12〜0.19 |

ヒートブリッジがあると、その周囲に結露が発生し、壁内を濡らして鉄骨の腐食につながる可能性があります。

そのため、鉄骨造は断熱に工夫が必要です。

うるさい・防音性が低いと思われがち

軽量鉄骨造は鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造と比べると防音性は劣りますが、木造を比べても騒音の聞こえ方にほとんど違いはありません。

しかし、「軽量鉄骨造のアパートはうるさい」という口コミを多く見かけます。

「外部や隣の部屋の音が聞こえる」「上階の足音がうるさい」というストレスが生まれる原因は、構造の種類ではなく床や壁などの仕様グレードに問題があるケースも少なくありません。

都心では重機や材料の搬入経路に要注意

鉄骨造は長い鉄骨を現場に搬入し、そこで組み立てます。

そのため、木造よりも資材搬入や建築作業に必要な重機が大型になるケースが多く、都心などでは施工が難しい可能性があるので注意しましょう。

建設予定地が以下のいずれかに当てはまる場合は、構造の種類を決める前に建築会社に相談することをおすすめします。

- 前面道路が狭い土地

- 道路が狭く、さらに大通りから現場まで曲がり角が多い土地

- 隣家との距離が近い土地

- 建物が密集している土地

- 狭小地

木造より固定資産税額が高い

家屋にかかる固定資産税額は、建物の構造種別によって異なります。

【家屋の固定資産税評価額】=再建築価格 × 経年減価補正率

【家屋の固定資産税額】=固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率1.4%

※再建築価格:同じ建物を建てるときにかかる想定費用

※経年減価補正率:建物は経年するとその価値が変わる考えのもと用いられる補正係数

鉄骨造は木造よりも建築費用(=再建築価格)が高いため、必然的に税額も大きくなるということです。

また、木造と非木造とでは経年減価補正率が異なる点にも注意しましょう。

| 築年数 | 木造の経年減価補正率 | 非木造の経年減価補正率 |

|---|---|---|

| 1年 | 0.80 | 0.9579 |

| 5年 | 0.64 | 0.8569 |

| 10年 | 0.50 | 0.7397 |

| 20年 | 0.26 | 0.5054 |

| 30年 | 0.20 (築27年以上は補正率一定) |

0.3059 |

(参考:法務省|経年減価補正率表)

経年減価補正率が高いということは、年数が経っても家屋の固定資産税があまり下がらないことを意味します。

リフォームで間取り変更しにくい

軽量鉄骨造は骨組みが鉄骨であるため、原則としてリフォームで移動できません。

また、軽量鉄骨造の壁には筋交いが入っていることが多いため、壁の一部を開口するのも難しいため、リフォームで間取りやデザインを変えにくいので注意しましょう。

軽量鉄骨造・木造はどっちがいい?迷った時のチェックポイント

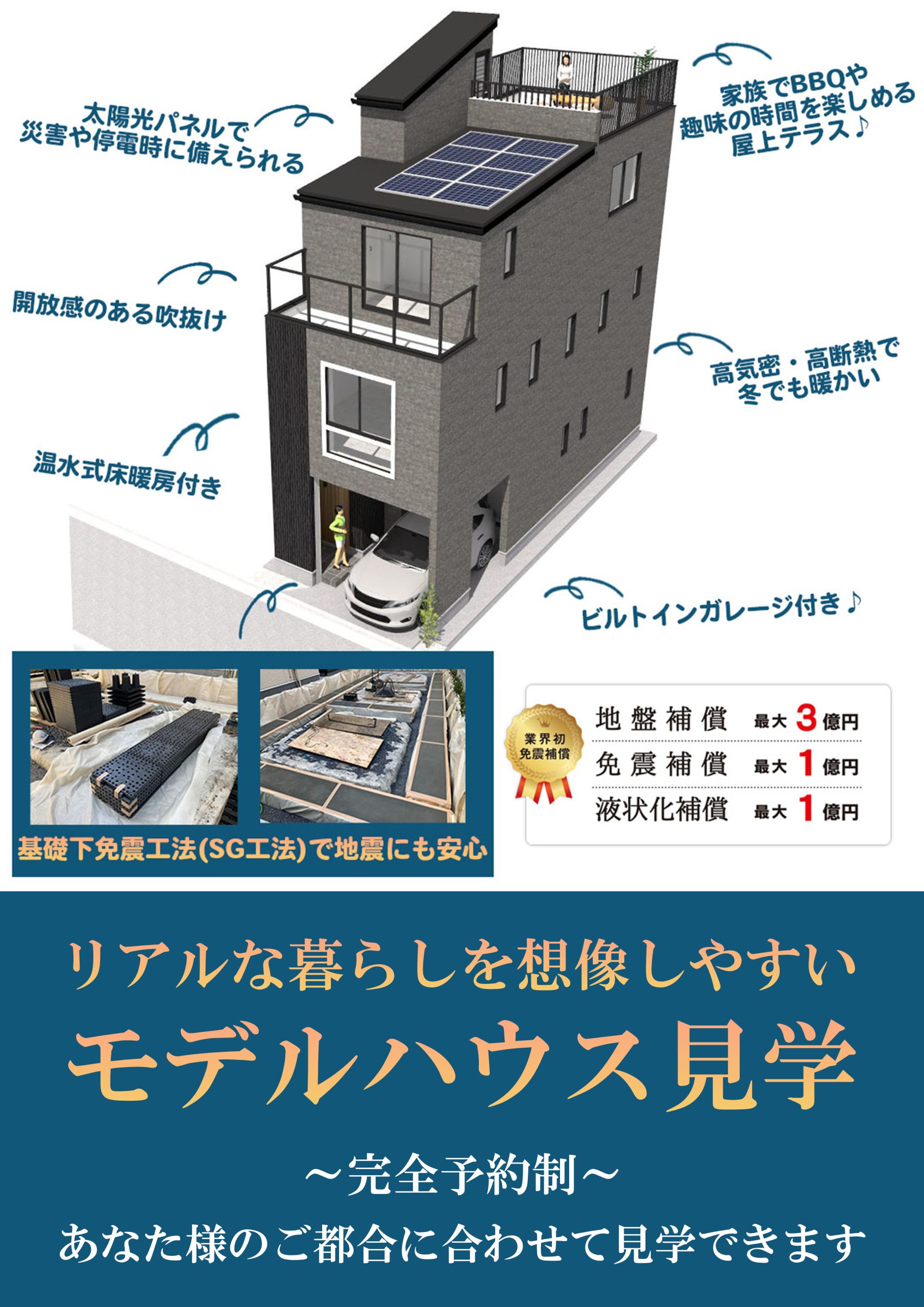

>墨田区八広「全館床暖房で冬は暖房いらず◎吹抜け×屋上テラス×太陽光パネルのある高気密高断熱の免震住宅」

軽量鉄骨造・木造・鉄筋コンクリート造はそれぞれ特徴が異なり、現場の条件によって適した構造の種類は異なります。

「どの構造にすればいいか分からない」という方は、以下のポイントを参考にしてください。

| チェックポイント | おすすめの構造 |

|---|---|

|

3階建以上にしたい |

(軽量鉄骨造でも3階建ては建てられるがコストは割高になる) |

| 長寿命な建物にしたい |

(仕様によってはどちらも長寿命化が可能) |

| 防音性の高い建物にしたい |

(どちらも同等の防音工事が必要) |

| 耐震性の高い建物にしたい |

(構造の種類ではなく構造設計が重要) |

| 液状化リスクの高い土地に建てる |

|

| 狭小地・建物密集地に建てる |

(材料の搬入や施工に必要な重機が軽量鉄骨よりも小型) |

| 耐火性の高い建物にしたい |

(どちらも耐火工事が必要) |

| コストパフォーマンスの高い建物にしたい |

|

| 工期を短くしたい |

(工期に大きな違いはない) |

| リフォームで間取り変更する可能性がある |

(可変性が高く、主要構造部も移動できる可能性がある) |

“アイホームズ”は都内初「耐火木造4階建て住宅」の事例を持つプロフェッショナルです。

鉄骨造も木造も両方手がけるメーカーだからこそ、お客様に最適な構造の建物を提案できます。

さらに、手厚い保証付きスーパージオ(SG)工法を用いることで、液状化リスクの高いエリアでも高耐久な戸建住宅・賃貸アパートを建てられる点も他の工務店と異なる点です。

城東・城北エリアで地元を知り尽くした職人と連携し、すぐに駆けつけられる地域密着型工務店として、ハイグレードな住宅を大手ハウスメーカーより30%安い価格で実現していますので、お気軽にご相談ください。

>おすすめコラム:木造耐火構造の建物|定義とメリット・デメリット、価格、補助金について解説

>おすすめコラム:家を建てるなら鉄骨と木造どっちがいい?メリット・デメリットの違いを徹底比較

※当社はしつこい営業を一切行っておりません。いきなり訪問をしたり、電話をしたりすることはございませんのでご安心下さい。

| アイホームズ施工エリア (城東・城北エリア限定) | |

|

|

| 東京都 | 墨田区、江東区、台東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、北区(東側)、文京区、千代田区、中央区 |

| 千葉県 | 市川市、松戸市(南部) |

| 埼玉県 | 八潮市 |

まとめ

軽量鉄骨造はプレハブ工法として品質の安定性や工期の短さなどが魅力ですが、戸建て住宅・賃貸アパートの新築を後悔しないためには、事前に知っておいていただきたいデメリットもあります。

戸建住宅・賃貸アパートの構造で迷ったら、鉄骨造と木造の両方を手がける工務店へ相談する方法がおすすめです。

アイホームズは昭和43年創業以来、東京23区内で「高気密高断熱+高耐震」の木造準耐火・耐火建築物をリーズナブルな価格で数多く手がけてきた実績があります。

狭小地への施工実績も豊富であり、アパートの新築・建て替え・リフォームいずれも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社 アイホームズ

FAX:03-3613-6149

その他のコラム