準耐火構造の木造住宅|条件・仕様と告示、費用目安・補助金を解説

- 防火地域に戸建住宅を建てたい

- 都心の実家をマイホームやアパートに建て替えたい

このようにお考えの方に知っておいていただきたいのが、木造で建てる準耐火・耐火構造の住宅です。

こちらの記事では、準耐火・耐火構造の条件や仕様、建築基準法におけるルール、関連する告示、木造で建てるメリット・デメリットを解説します。

そのほか、木造準耐火・耐火建築物の戸建住宅事例や、関連する補助金も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

■ 東京23区内には、住宅でも準耐火構造の基準を満たさなくてはいけないエリアが多くあります。

■ 木造の準耐火建物には、コスト面・性能面において非木造と比べて優れたメリットがあります。

■ アイホームズは墨田区を中心に東京23区で準耐火・耐火建築物の認定を受けられる木造注文住宅を手掛けています。

目次

準耐火構造とは|定義・条件・建築基準法と関連告示

>準耐火木造2階建て+小屋裏収納+屋上付き 免震住宅(30年間最大3億円保証付き)

準耐火構造は、建物の防耐火性能をグレード分けした評価基準のうちの1つです。

建築基準法では、建物の防耐火性能を主要構造部(※)の仕様に応じて、以下の3段階に分類します。

※主要構造部:建築基準法第2条第5項で定める建物の「壁、柱、床、梁、屋根、階段」

- 【耐火建築物】建築物の主要構造部が耐火構造である建物

- 【準耐火建築物】隣接建築物や建築物における火災などで、主要構造部が崩壊・倒壊しない性能を有する建物

- 【その他建築物】一般木造など

ちなみに、準耐火構造と準耐火建築物の違いは以下のとおりです。

- 【準耐火構造】火災の延焼を抑えられる“構造”

- 【準耐火建築物】準耐火構造の条件を満たしている“建物”で、主要構造部以外に開口部などの防耐火性能も求められる

具体的に、準耐火建築物は以下のように定義付けられています。

- 主要構造部が準耐火構造であること。

- 主要構造部が準耐火構造でない場合は、それと同等の準耐火性能を持つ防火措置をとること。

準耐火構造にしなくてはいけない建物

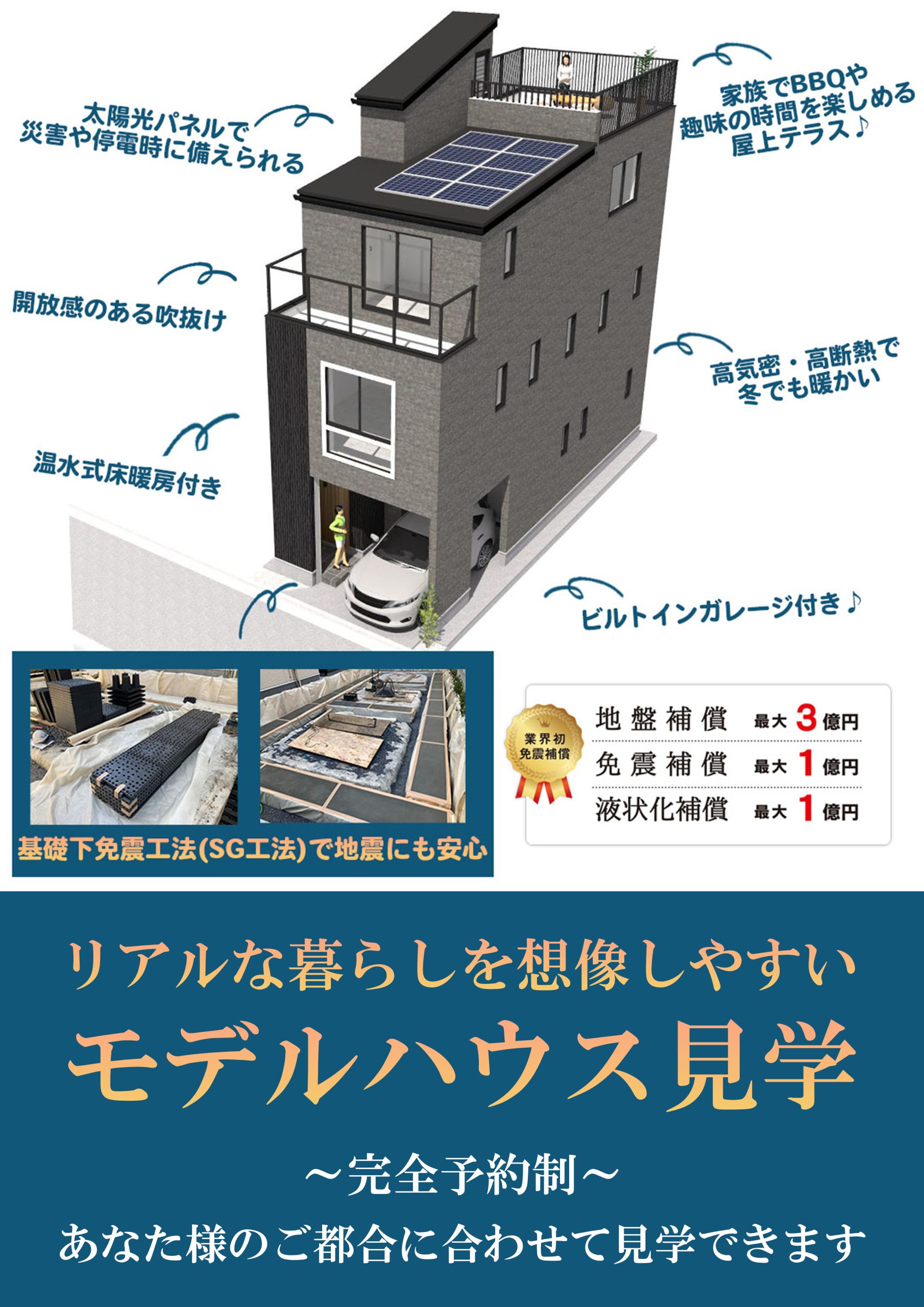

建物を準耐火構造にしなくてはいけないかどうかには、その建物の「建てる地域・規模(延床面積・階数)・用途」が関係します。

| 防火地域内 |

|

| 準防火地域内 |

|

| 新防火地域(※)内 |

|

| 全地域共通 |

|

※新防火地域:東京都建築安全条例第7条3第1項に規定する区域

ちなみに、敷地(建築物)が防火地域・準防火地域・新防火地域・指定外の地域にまたがる場合は、建築物全体を防火上制限の厳しい地域の仕様に合わせる必要があります。

準耐火構造の条件

準防火構造として認められるためには、主要構造部が準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するための性能)に適合しているか、もしくは政令で定める技術的基準もしくは国土交通大臣が定めた構造方法(※)を用いることが条件です。

※国土交通大臣が定めた構造方法:建設省告示第1358号「準耐火構造の構造方法を定める件」で定められている仕様もしくは、メーカー・ハウスメーカー・工務店などによって国土交通大臣より個別認定受けた構法など

具体的な仕様条件は、建築基準法施行令第107条第2項に明記されています。

①加熱に耐えられる時間

対象となる主要構造部において、加熱開始後にそれぞれ規定された時間、「構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない」仕様でなければいけません。

| 対象構造部 | 火災に抵抗できる時間 |

|---|---|

|

壁 (耐力壁) |

45分 |

| 柱 | 45分 |

| 床 | 45分 |

| 梁 | 45分 |

|

屋根 (軒裏を除く) |

30分 |

| 階段 | 30分 |

(建築基準法施行令107条より抜粋)

②室内壁・床・軒裏の仕様

壁・床・軒裏(※)について通常の火災で加熱された場合、45分間(非耐力壁である外壁・軒裏は30分間)は、加熱されていない屋内面の温度が可燃物燃焼温度以上に達しないことが条件です。

※外壁によって小屋裏や天井裏と防火上遮断されている部分は除く

③外壁・屋根の仕様

外壁や屋根は、屋内で発生する通常の火災によって加熱された場合、45分(非耐力壁である外壁とそれに付随する屋根は30分間)は、屋外に火炎を出すような亀裂や損傷が生じないことが条件です。

>【おすすめコラム】耐火建築物・準耐火建築物の基礎知識と建蔽率緩和について解説

>【おすすめコラム】防火地域・準防火地域の違いと建築制限|調べ方や建ぺい率、他地域にまたがる場合について

東京23区内は、広い範囲が防火地域や準防火地域、新防火地域に指定されているため、個人用の住宅でも準耐火構造・耐火構造に関する知識が求められます。

準耐火構造・耐火構造の家を建てられる工務店は限られますので、建築会社を選ぶ際は注意しましょう。

準耐火建築物と耐火建築物・省令準耐火建築物の違い

>都内初!耐火木造4階建て。造作ワークスペースのある免震住宅。(中央区)

準耐火建築物を知る上で同じくキーワードとなるのが、「耐火建築物」と「省令準耐火建築物」です。

耐火建築物との違い

耐火建築物とは、以下の条件を満たす建物を指します。

- 主要構造部が耐火構造であること。

- 主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がない部分以外も耐火構造であるもしくは、屋内で発生が予測される火災を受けても火災終了まで耐えられること。

- 当該建築物の周囲において発生する通常の火災を受けても、火災終了まで耐えられること。

- その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備に国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを採用すること。

- 建設省告示第1399号「耐火構造の構造方法を定める件」の基準と仕様を満たしていること。

耐火建築物には準耐火構造よりも厳しい基準が課せられます。

| 対象構造部 | 耐火建築物 | 準耐火建築物 |

|---|---|---|

|

壁 (耐力壁) |

1時間 | 45分 |

| 柱 | 1時間 | 45分 |

| 床 | 1時間 | 45分 |

| 梁 | 1時間 | 45分 |

|

屋根 (軒裏を除く) |

30分 | 30分 |

| 階段 | 30分 | 30分 |

(建築基準法施行令107条より抜粋)

主要構造部の防耐火性能の違いに加えて、準耐火建築物とは、防火地域・準防火地域・新防火地域内の規定や、特殊建築物に関するルールも異なります。

| 防火地域内 |

|

| 準防火地域内 |

|

| 新防火地域(※)内 |

|

| 全地域共通 |

|

※一部例外もありますので、詳しくは管轄省庁や所管行政へご確認ください。

構造の防耐火性能は「耐火建築物>準耐火建築物」なので、耐火建築物は準耐火建築物の基準が適応される場合でも条件を満たすことができます。

省令準耐火建築物との違い

省令準耐火建築物とは、建築基準法における準耐火建築物の条件を満たし、さらにフラット35を提供する住宅金融支援機構の独自基準に適合する住宅(木造軸組工法住宅・枠組壁工法(2×4)住宅・プレハブ住宅)を指します。

省令準耐火建築物として認定を受けるメリットは、火災に強い家になることに加えて、金利や火災保険料・地震保険料が引き下げられる点です。

準耐火建築物・耐火建築物を建てる際、これまでは鉄筋コンクリート(RC)造・鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造・鉄骨(S)造を選ぶケースが一般的でしたが、近年は建築材料や建築工法の技術が発展したことによって、木造を選ぶ事例が増えています。

準耐火構造の住宅を木造で建てるメリット

準耐火建築物をRC造やS造ではなく木造で建てる事例が増えている理由は、コスト面・性能面などにおけるメリットにあります。

他の構造より費用を抑えられる

木造の準耐火・耐火建築物は、非木造(RC・SRC・S造)よりも建築費用を抑えられるのが通常です。

| 構造種別 | 全国平均単価 | 東京平均単価 |

|---|---|---|

| 木造(非耐火) | 68.3万円/坪 | 71.6万円/坪 |

| 木造(耐火) | 75.1〜88.8万円/坪 | 78.8〜93.0万円/坪 |

| 鉄筋コンクリート造 | 100.3万円/坪 | 127.0万円/坪 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 104.9万円/坪 | 115.2万円/坪 |

| 鉄骨造 | 97.0万円/坪 | 116.8万円/坪 |

参考:国税庁|地域別・構造別の工事費用表(1m2当たり)【令和6年分用】

他の構造よりも建物が軽い

木造はコンクリートや鋼材を用いるRC造やS造よりも建物の重さが軽いため、地耐力(※)を小さくできて地盤改良にかかる費用を抑えられます。

※地耐力:地盤が建物荷重に耐えられる強度を評価する指標で、重い建物ほど大きな地耐力が必要

東京23区内は液状化リスクのある軟弱地盤のエリアが多いため、その範囲で家を建てる場合は木造がおすすめです。

軽い建物は重い建物と比べて基礎工事(型枠工事・配筋工事)にかかる費用を抑えられる点も注目されています。

アイホームズが採用するスーパージオ工法は、4階建てでも杭打ちをせずに耐震性・免震性の高い建物を建てられます。

>【おすすめコラム】地盤が緩い土地とは|地名などの特徴で見分けるポイント・マイホーム新築時の地震対策など解説

>おすすめコラム:戸建住宅の液状化対策とは?11の工法について簡単に解説

工期を短縮できる

木造はコンクリートの打設や乾燥期間がRC造・SRC造ほど必要ないため、天候の影響を受けにくく工期を短縮できます。

近年は木材(構造部材)を工場で加工して現場でそれを組み立てるプレカットが基本である点もポイントです。

| 構造種別 | 工期目安(※) |

|---|---|

|

木造 |

3〜5ヶ月 |

| S造 | 3〜5ヶ月 |

| RC造 | 5~6ヶ月 |

| SRC造 | 5~6ヶ月 |

狭小地・密集地などでも建てやすい

RC・SRC・S造を施工する場合、大型クレーン車やコンクリートミキサー車などの重機が必要ですが、木造の場合は2tトラックで材料を搬入できるケースが大半です。

そのため、隣家との距離が近い土地や前面道路が狭い土地でも比較的周囲に迷惑をかけずに建築できます。

騒音・振動など近所トラブルのリスクを抑えられる点もポイントです。

そのため、都心部に多い狭小地や建物密集エリアで木造を選ぶ事例が増えています。

他の構造より間取りの自由度が高い

RC造は間仕切壁も建物の耐力を維持するために欠かせない構造部ですが、木造はそれが一部の間仕切壁に限られます。

そのため、木造はRC造よりも間取りや窓の位置・サイズを比較的自由に検討できます。

S造は木造と同じく柱・梁が主要構造部であることからRC造よりもプランの自由度は高いですが、太い柱・梁が室内側に現れる点には注意しましょう。

非木造より断熱性のコストパフォーマンスが高い

木材はコンクリートや鋼材よりも熱伝導率(熱の伝わりやすさ)・容積比熱(温まりやすさ・冷めやすさ)が低いため、木造は非木造よりも断熱工事にかかる費用を抑えられる可能性があります。

| 材料の種類 | 熱伝導率 | 容積比率 |

|---|---|---|

| 無垢材 | 0.12 | 520 |

| 木質系合板 | 0.16 | 720 |

| 鋼材 | 55 | 3,600 |

| コンクリート | 1.6 | 2,000 |

断熱性アップは室内を快適にするだけではなく、結露防止による建物(構造部材)の長寿命化や、ヒートショックなどの健康リスクを抑える効果、光熱費削減につながります。

税制面で“お得”な点が多い

木造は、固定資産税評価額が低いため、納める税金を非木造よりも抑えられます。

固定資産評価額は再建築価格(建て替えにかかる費用)から算定され、他の構造よりも建築費用が安い木造の方が税額も安くなるということです。

新築から年数が経った場合の固定資産税額算定に用いられる「経年減点補正率」が、木造の方が非木造より低い点もポイントです。

建物(家屋)の固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×固定資産税率(標準税率1.4%)

建物(家屋)の固定資産税評価額=再建築価格 × 経年減点補正率

法務省の公表している経年減価補正率表を確認すると、築20年経過した木造建物は「0.26」、非木造住宅は「0.5054」です。

つまり、築20年も経つと木造建築の固定資産税額は非木造の半額程度になるということです。

参考:法務省|経年減価補正率表

この違いは建物の法定耐用年数が根拠です。

| 構造種別 | 事務所 | 住宅 |

|---|---|---|

| 木造 | 24年 | 22年 |

| RC造 SRC造 |

50年 | 47年 |

| S造 (鉄骨厚さが4mmを超える場合) |

38年 | 34年 |

木造は非木造の場合と比べて減価償却期間が短いため、短期間で新築費用を分割で経費計上でき、節税効果を圧縮できます。

環境に優しい

木造は非木造の場合よりも建物の材料製造・新築・解体・リサイクルにおいて排出する二酸化炭素排出量(LCCO2)が少なく、地球環境にやさしい構造として注目されています。

また、木材の利用によって森が定期的に植林・伐採されるため、森林全体の活性化によってより多くの二酸化炭素を吸収する点もポイントです。

これらのことから、国土交通省は「脱素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:木材利用促進法)」の制定など、建物の木造化を積極的に推し進めています。

参考:林野庁|環境への配慮、国土交通省|住宅・建築物に係る二酸化炭素の排出量及び削減量について

>【おすすめコラム】「木造で耐火建築物にする」7つのメリットや仕様について解説

準耐火構造の住宅を木造で建てるデメリット・注意点

準耐火構造の家を木造で建てる際には、メリットに加えてデメリットについても知っておきましょう。

非耐火木造住宅よりも建築費用が高い

まず押さえておくべき注意点は、「非耐火木造住宅よりも建築費用が高い」という点です。

一般的な木造住宅と比べて、準耐火・耐火建築物の条件を満たす住宅は「10〜30%」ほど建築費用がアップします。

ただし、非耐火にするか準耐火・耐火にするかどうかは、個人が選択するというよりも法令で定められているルールです。

出来るだけコストを抑えて準耐火・耐火建築物を建てたい方は、「木造」がおすすめです。

非木造住宅よりも耐用年数が短い

新築費用を減価償却できる耐用年数は、木造住宅は22年、非木造住宅は34〜47年と大きな差があります。

ただし、ここで重要なポイントは「耐用年数=建物寿命ではない」という点です。

耐用年数は主に法定耐用年数を指し、寿命(物理的耐用年数)とは全く異なります。

国土交通省の試算では、高品質な木造住宅(認定長期優良住宅)の期待寿命を「100年超」とし、親・子・孫の世代へと1軒の家を住み継ぐことも夢ではありません。

参考:国土交通省|期待耐用年数の導出及び内外装 設備の更新による価値向上について

設計施工できる建築会社が少ない

木造の準耐火・耐火建築物を設計施工できる工務店やハウスメーカーは、ごく一部に限られます。

なぜなら、細かい法令や適切な材料選定に関する知識が必要不可欠であるためです。

狭小地での建築や木造3階・4階建てのケースになると、選択できる建築会社はさらに制限されます。

「都心部の狭小地や変形地、建物密集地で住宅の建て替えをしたい」「親から相続した都内の土地に木造アパートを建てたい」という方は、施工事例が豊富な建築会社へ相談しましょう。

アイホームズは、都内初の「都内初!耐火木造4階建て」事例をもつ建築会社で、墨田区を中心に準耐火・耐火建築物の戸建住宅やアパート、店舗併用住宅を数多く手掛けています。

木造準耐火・耐火建築物の施工事例

アイホームズは、東京23区で耐火性・耐震性に優れた木造住宅を数多く手がけています。

その中から、木造の準耐火・耐火建築物の事例を紹介します。

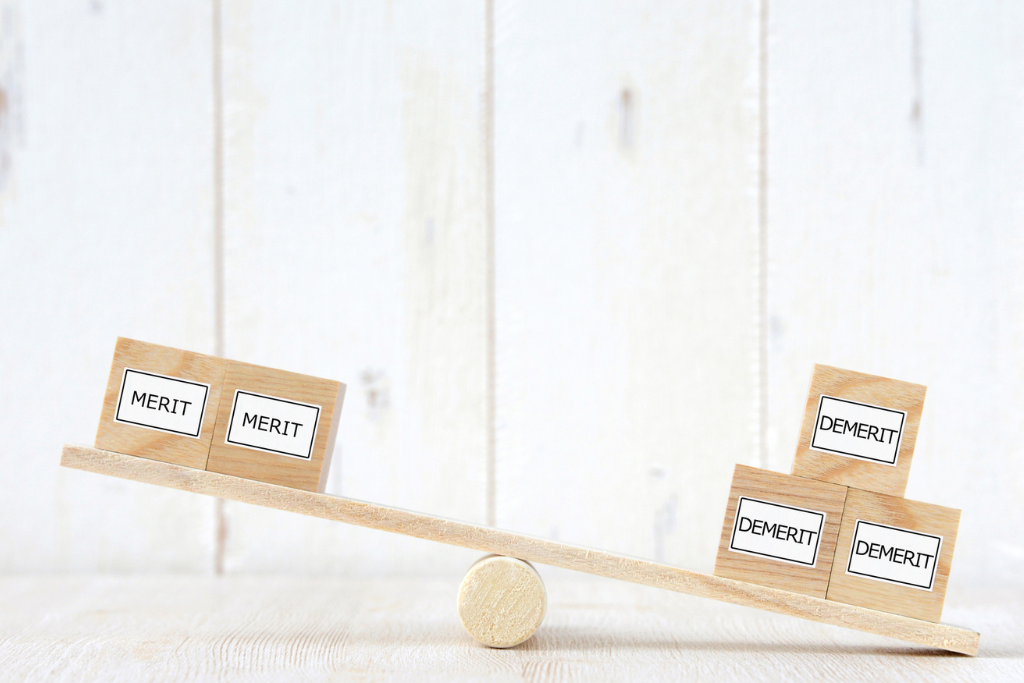

「準耐火木造+3階建て」の免震住宅

| 敷地面積 |

62.75㎡(19坪) |

| 延床面積 | 134.10㎡(40.6坪) |

こちらの事例は、準耐火木造の3階建て戸建住宅です。

ホームエレベーターや大型の車庫を備えた二世帯住宅で、角地を生かした明るい室内を実現しました。

免震構造を取り入れて、より地震に強く抵抗できる構造に仕上げた点もポイントです。

「準耐火木造+2階建て」の屋上付き住宅

| 敷地面積 | 61.95㎡(18.7坪) |

| 延床面積 |

85.6㎡(25.9坪) |

こちらは2階建ての準耐火木造住宅に屋上をプラスした事例です。

都内の狭小地で家を建てると庭を作ることが困難ですが、屋上があればプライベートな屋外空間を楽しめます。

子育て世帯に嬉しい小屋裏部屋を間取りに取り込んだ点もポイントです。

>おすすめコラム:屋上テラスにデメリットはあるのか|後悔しないための設計のポイント、メリットなど紹介

都内初!「耐火木造+4階建て」の免震住宅

| 敷地面積 | 41.03㎡(12.4坪) |

| 延床面積 | 94.25㎡(28.6坪) |

こちらの事例は、都内発の事例となる耐火木造の4階建て住宅です。

間口の狭い狭小地でありながらも、階数を高くすることで書斎スペースなど+αの空間も間取りへ取り入れました。

造作カウンターを随所に取り付け、既製品では実現できない効率的で唯一無二の住まいを実現しています。

「耐火木造+3階建て」の店舗併用住宅

| 敷地面積 | 55㎡ (16.63坪) |

| 延床面積 | 108㎡ (32.67坪) |

こちらの事例は、耐火木造の3階建て店舗併用住宅です。

1階がイタリアンレストランで、2・3階が住宅となっており、3階にはお子様が喜ぶロフトを付けました。

3階建ての上に屋上へ上がれる塔屋(ペントハウス)を作り、目の前にスカイツリーを眺められる屋外空間を満喫できます。

木造準耐火・耐火建築物の価格目安と補助金|戸建住宅・アパート

これから木造で準耐火・耐火建築物を建てる方が最も気になるのが、実際にかかる費用の目安ですよね。

そこで、ここでは国土交通省のデータから、準耐火・耐火性能のある戸建住宅やアパートの建築費用相場を紹介します。

新築にかかる価格目安

国土交通省のデータによると、構造別の新築住宅建築費用は以下の通りです。

| 構造種別 | 全国平均 施工単価 |

東京都平均 施工単価 |

|---|---|---|

| 木造住宅 | 81.8万円/坪 | 92.4万円/坪 |

| RC造 | 123.4万円/坪 | 186.45万円/坪 |

| S造 | 114.8万円/坪 | 140.9万円/坪 |

上記の木造における単価から準耐火・耐火構造に限定すると、全国平均・東京都平均どちらも「100〜120万円/坪」ほどが相場です。

ただし、この費用には照明器具やカーテン、外構工事などの費用や、不動産登記にかかる費用、その他不動産取得税などは含まれないため注意しましょう。

アイホームズは、総合住宅展示場の出展費用や大掛かりな広告宣伝費、中間マージンなどの“建築に直接関係ないコスト”を徹底的に削減し、高品質な住宅をリーズナブルな価格で提供しています。

東京は準耐火・耐火木造建築物への建て替えで使える補助金も

東京では街の防災性を高める目的で東京都都市防災不燃化促進事業に取り組んでおり、都市計画道路の沿道30m以内に入る範囲を「不燃化促進区域」に指定しています。

不燃化促進区域内にある建物を木造の準耐火・耐火建築物へ建て替える場合、補助金や助成金を受け取れる可能性があるため、事前に自治体などへ詳細を確認しましょう。

(例:墨田区「木密地域不燃化プロジェクト推進事業」)

まとめ

都心に多い防火・準防火・新防火地域では、戸建住宅やアパートでも準耐火・耐火構造の基準クリアが求められるケースは珍しくありません。

ただし、木造の準耐火・耐火建築物の設計施工を手掛けられる建築会社は限られます。

アイホームズは、昭和43年創業以来、東京23区内で「高気密高断熱+高耐震」の木造準耐火・耐火建築物をリーズナブルな価格で数多く手がけてきた実績があります。

狭小地への施工実績も豊富であり、アパートの新築・建て替え・リフォームいずれも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社 アイホームズ

FAX:03-3613-6149

その他のコラム