「免震構造は揺れる」って本当?耐震・制震との違い、戸建・マンションの施工方法を解説

- 免震構造の戸建て住宅やマンションは揺れやすいと聞くが本当なのか

- 地震に強い家にするためには免震構造以外の選択肢はあるのか

とお考えの方のために、「免震・制震・耐震」の違いと、免震構造が揺れやすいと言われる理由、最適な構造の選び方を“昭和43年創業のアイホームズ”が詳しく解説します。

そのほか、構造ごとの費用目安についてもお話ししますので、ぜひ最後までごらんください。

■「免震構造は揺れる」と思われる理由は、その仕組みにあります。

■ 地震に抵抗できる家を建てたい場合は、「耐震・制震・免震」それぞれの特徴を理解し、プランと予算に合わせて3つをうまく組み合わせる必要があります。

■ アイホームズは墨田区を中心に東京23区で準耐火・耐火建築物の認定を受けられる高耐震木造注文住宅を手掛けています。

目次

耐震・制震・免震の違い|基本的な考え方・構造の仕組み

2011年に発生した東日本大震災や2016年に発生した熊本地震を機に、建物の耐震基準は段階的に見直されてきました。

同時に、建築技術が発展し、大規模な建物でなくても制震や免震の構造を取り入れる事例も増えています。

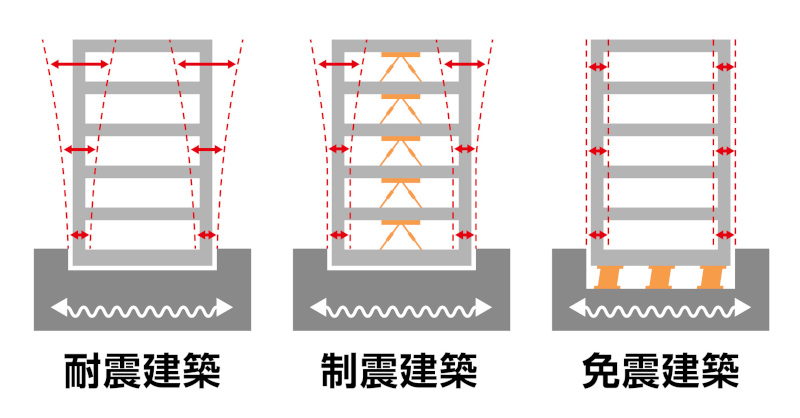

耐震・制震・免震はどれも地震の揺れによる建物被害を抑えるための考え方ですが、アプローチに違いがあります。

「耐震」=建物を丈夫にして地震の揺れに耐える

耐震とは、建物の強度を高めて丈夫にすることで、地震の揺れに耐える方法を指します。

丈夫な箱を振ってもなかなか壊れない状態をイメージしてください。

具体的には、以下のアプローチによって建物の耐震性を高めます。

- 柱を太くする

- 柱の本数を増やす

- 耐力壁を増やす

- 耐力壁をバランスよく配置する

- 筋交(すじかい)を入れる

- 梁を太くする

- 梁と柱頭などの接合部を接続金物によって強固にする

このような手法により、地震の強い揺れを受けても建物が倒壊しないようにすることを目指します。

また、耐震・制震とは異なり、建築基準法で構造種別・建物規模ごとに明確な性能基準が定められている点もポイントです。

さらに、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の中で制定された「住宅性能表示制度」では、地震力を受けた際の建物の倒壊・損傷に対する抵抗力の基準が設けられ、耐震等級1・2・3の認定制度が開始しています。

(参考:国土交通省|新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド)

ちなみに、耐震等級と混同しやすい耐震基準とは、建築基準法で定められている建物における耐震性能の最低基準を指します。

耐震は、制震・免震と比べて古くから採用されてきた技術であるため、どの工務店・ハウスメーカーでも設計施工できる点がメリットです。

耐震性能は新築時だけではなくリフォームでも耐震補強・耐震改修などによって高められます。

「制震」=地震の揺れを吸収する

制震とは、制震ダンパーと呼ばれるパーツを柱や梁などの主要構造部に取り付け、それが地震の揺れ(地震力)を吸収して熱変換し、建物の損傷・破損などを防ぐ技術を指します。

制震ダンパーは一度地震力を受けると使えなくなるわけではありませんが、大地震などの揺れを受けると、部材の一部が伸びて制震効果が落ちるケースもあるため、都度、点検する必要がある点には注意しましょう。

また、建物の下が軟弱地盤の場合は、制震ダンパーでは建物の揺れを吸収しきれない可能性があります。

制震は建物に伝わる揺れを減衰させるため、主要構造部のダメージだけではなく、内外装や家具などへの被害を防げる点がメリットです。

制震ダンパーは主に壁内に取り付けられ、新築時に加えてリフォームでも後付けできます。

「免震」=地震の揺れを伝えにくくする

免震とは、地盤そのものや建物の下に免震装置を設置し、地盤と建物を切り離すことにより、地震の揺れが建物に伝わりにくくなります。

戸建住宅から高層ビルなどの大規模建築物にまで採用できるため、さまざまな事例で採用されている技術です。

免震は、制震と同様に建物そのものに伝わる揺れが大幅に軽減されるため、構造だけではなく建物の内部や家具・家電への影響も少なくなる点がメリットです。

ただし、免震装置は建物と地盤の間に設置するため、原則としてリフォームでの後付けはできません。

>おすすめコラム:【耐震・制震・免震】どれがいい?特徴・お金を知って、あなたに合った地震対策を!

>おすすめコラム:「免震構造の家は地震に強い」って本当?メリット・デメリットと耐震や制震との違い、価格について

「免震構造は揺れやすい」のか|耐震・制震との揺れ方の違い

近年、工務店・ハウスメーカーの住宅でも免震技術を取り入れる事例は少なくありません。

しかし、免震構造について調べると「揺れやすい」というネガティブな口コミを見かけますよね。

そこで、耐震・制震・免震について揺れ方の違いを紹介します。

| 構造の種類 | 揺れ方の特徴 |

|---|---|

| 耐震 | 「建物が激しく揺れる」

|

| 制震 | 「建物の揺れは耐震構造より小さく、免震構造より大きい」

|

| 免震 | 「ゆっくりと横揺れする」

|

| 構造の種類 | 一般的な機構・工法 |

|---|---|

| 耐震 |

|

| 制震 |

|

| 免震 |

|

※重心:建物の重さの中心点

※剛心:建物変形への抵抗の中心点(=建物の強さの中心点)

※積層ゴム支承:建物の基礎と地盤の間に設置し、通常時は建物荷重を支え、地震発生時に地盤から伝わる揺れを減衰させる装置

耐震・制震構造の場合は基礎から上にある建物の構造部を工夫することで効果が出ますが、免震構造は装置を建物の下に設置します。

積層ゴム支承のような装置を設置するためには、地下ピットを掘る必要があるため、コストが高くなる点は否めません。

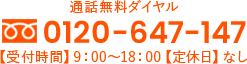

アイホームズが採用する免震工法「スーパージオ®(SG)工法」は、建物の下にある土壌を取り除き、揺れを和らげる緩衝材の役割を果たすスーパージオ®材と入れ変える方法です。

そのため、地下ピットを設ける必要がないため建築費用を抑えられるだけではなく、スーパージオ®材の中に地下水を取り込み、液状化が起きても建物の沈下を大幅に軽減できます。

マンション

| 構造の種類 | 一般的な機構・工法 |

|---|---|

| 耐震 |

|

| 制震 |

|

| 免震 |

|

※すべり支承:建物の下にすべりやすくした板を取り付け、地震の揺れをかわす方法

※転がり支承:建物の下にボールを設置し、地震の揺れをかわす方法

※鉛(鋼材)ダンパー:建物の下に設置したS 字型の鉛やU字型の鉄が変形することで地震力を減衰させる方法

耐震・制震・免震の違い|戸建住宅・アパートの費用

耐震・制震・免震はどれも建物を地震から守る上で必要な技術ですが、かかる費用が異なるので注意しましょう。

耐震

耐震性能を高めるための費用は、標準仕様に含まれているケースもあり、追加料金が発生する場合も「プラス100〜200万円」程度が一般的です。

※一般的な2階建て木造住宅の場合

住宅の耐震性能を高めるためには耐震等級2もしくは3を目指します。

| 耐震等級 | 特徴 |

|---|---|

| 耐震等級1 | 建築基準法で定められた最低限の耐震性能レベル (震度6強から7程度の地震で建物が倒壊・崩壊しないレベル) |

| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の地震力にも抵抗できるレベル |

| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の地震力にも抵抗できるレベル (2025年時点では最高グレードで、警察署や消防署など災害時の拠点となる場所もこのレベル) |

制震

制震ダンパーをオプションで取り付ける場合、費用は使用するダンパーの種類や設置する数によって異なりますが、「プラス50~100万円」程度が目安です。

仮に延べ床面積40坪・2階建ての家に制震ダンパーを取り付けた場合、およそ50万~80万円のオプション費用がかかります。

アイホームズでは、制震装置「SSダンパー」を採用しています。

- 体感的な地震の揺れだけではなく建物の変形も抑えて、倒壊・破損のリスクを大幅に軽減

- 特殊な加工を施すことで温度変化・劣化への耐性が高くメンテナンスフリー

- 何度でも振動を吸収できるため、効果が半永久的に続く

免震

免震工法は、積層ゴム支承などの部材や特殊技術を用いて、さらに地下ピットを掘らなくてはいけないケースも多いため、一般的には耐震・制震よりも建築費用は高くなり「プラス200〜500万円」程度が相場です。

アイホームズが採用する免震工法「スーパージオ®(SG)工法」は、地盤の状態・建物荷重によってコストが異なりますが、その他の免震工法と比べると建築費用を抑えられます。

また、スーパージオ工法を採用した住宅には、以下の保証サービスが付く点も人気の点です。

- 地盤保証:最大3億円(20年間)

- 液状化保証:最大1億円(10年間)

- 免震保証:最大1億円(10年間)

>おすすめコラム:いくらなの?地盤改良の費用を「40坪」を目安に解説│40坪の建築事例も紹介

「耐震・制震・免震」のどれがいいのか

「地震に強い家にしたい」という場合、結局、耐震・制震・免震どの技術を採用すればいいか悩んでしまう方も多いでしょう。

結論から言うと、耐震・制震・免震のうちどれか1つを選ぶのではなく、プランや予算に応じて耐震と制震・免震を組み合わせる方法が正解です。

なぜなら、建築基準法では耐震基準が設けられており、一定の基準を満たす必要があるためです。

耐震をベースに制震・免震のそれぞれと組み合わせる場合の特徴を紹介します。

耐震+制震

耐震と制震を組み合わせるプランは、木造住宅の現場で最も多く採用される方法です。

その背景には、制震ダンパーの小型化があります。

これまでビルやマンションなど大規模な建築物でなければ制震技術をなかなか採用できませんでしたが、ダンパーの小型化によって戸建て住宅やアパートにも採用されるようになりました。

耐震と制震を組み合わせることにより、耐震性能だけではカバーできなかった連発的な地震による“ダメージの蓄積”を制震技術によって軽減できます。

耐震+免震

1995年に発生した阪神淡路大震災の被害をきっかけに、マンションやビルを中心に免震技術が多く採用されるようになりました。

その後起こった2011年の東日本大震災以降は、戸建住宅やアパートにも免震構造が採用され始めています。

住宅の構造が「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められた免震建築物の基準に適合すると、地震保険が50%割引される点も嬉しいポイントです。

(参考:国土交通省|免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件 (建設省告示第2009号))

ただし、免震構造のデメリットであるコストの高さにより、住宅では耐震+免震の組み合わせはあまり普及していないのが実情です。

耐震と免震を組み合わせることにより、制震構造と同様に連発的な地震による“ダメージの蓄積”による影響を抑えられます。

アイホームズが採用する「スーパージオ®(SG)工法」は、免震工法の弱点である“コストの高さ”を解消できる画期的な方法です。

耐震+免震+制震

高層ビルやタワーマンションでは当たり前になりつつある「耐震+免震+制震」の組み合わせが、戸建住宅にも採用され始めています。

具体的には、制震・免震の技術によって建物に伝わる地震の揺れを軽減することにより、耐震性能を必要以上に上げずに済み、柱や梁を細くしたり耐力壁や筋交の数を減らしたりできる点がメリットです。

また、横揺れをうまく受け流せる免震構造と縦揺れや強風をかわせる制震構造の両方を取り入れることにより、さまざまなシーンで建物へのダメージを減らせます。

アイホームズは全棟に綿密な構造計算を行い、「耐震・制震・免震」を組み合わせて“3つの地震力”に対して抵抗できる住宅を提供しております。

- 横揺れ(建物に対して平行にかかる力)

- 縦揺れ(建物に対して垂直にかかる力)

- ねじれ(建物に対してねじれてかかる力)

標準で地盤調査・地盤保証もつきますので、地震に強い家を建てたい方はぜひアイホームズまでご相談ください。

>【おすすめコラム】戸建住宅の液状化対策とは?11の工法について簡単に解説

>【おすすめコラム】地震に強い家の構造|木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造どれがいい?特徴を徹底比較

アイホームズが「大手ハウスメーカーより30%安く建てられる理由」

※当社はしつこい営業を一切行っておりません。いきなり訪問をしたり、電話をしたりすることはございませんのでご安心下さい。

| アイホームズ施工エリア (城東・城北エリア限定) | |

|

|

| 東京都 | 墨田区、江東区、台東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、北区(東側)、文京区、千代田区、中央区 |

| 千葉県 | 市川市、松戸市(南部) |

| 埼玉県 | 八潮市 |

まとめ

「免震構造は揺れる」と思われがちですが、それは地盤から伝わる地震力を受け流せている証拠とも言えます。

地震に抵抗できる家を建てたい場合は、耐震・制震・免震それぞれの特徴を理解し、プランと予算に合わせてそれらをうまく組み合わせる必要があります。

アイホームズは昭和43年創業以来、東京23区内で「高気密高断熱+高耐震」の木造準耐火・耐火建築物をリーズナブルな価格で数多く手がけてきた実績があります。

狭小地への施工実績も豊富であり、アパートの新築・建て替え・リフォームいずれも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

「免震構造は揺れやすい」と言われる原因は、地震の揺れが止まっても一定時間穏やかな横揺れが継続する点にあります。

免震構造の場合、地盤から伝わる揺れの力を免震装置によって受け流すため、たとえ建物の揺れが続いても小さく、それが損傷や倒壊につながる訳ではありません。

建築基準法では耐震性能に関する規定しかありませんが、国土交通省では以下のような重要な建物には、地震力による影響を軽減するために制震・免震の技術を取り入れるように推奨しています。

- 災害応急対策活動に必要な施設

- 危険物を貯蔵又は使用する施設

- 収納する文化財等の重要な物品・文書等の損傷を防ぐ必要がある施設

(参考:国土交通省|建築構造設計基準の資料 )

どうしても、「地震に強い家=耐震性能が高い家」のイメージが強く定着していますが、最近は耐震性能だけを高めるのではなく、制震・免震を構造に取り入れて総合的に地震の揺れによる影響を減らす事例が増えています。

>おすすめコラム:【地震に強い家の構造】木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造どれがいい?特徴を徹底比較

>おすすめコラム:「耐震等級1でも十分」の真実|本当に地震に強い家の条件を建築士が解説

耐震・制震・免震の違い|戸建住宅・マンションの具体的な工法

耐震・制震・免震と言っても、戸建てとマンションやビルでは全く異なる機構や工法が用いられます。

戸建住宅

| 構造の種類 | 一般的な機構・工法 |

|---|---|

| 耐震 |

|

| 制震 |

|

| 免震 |

|

※重心:建物の重さの中心点

※剛心:建物変形への抵抗の中心点(=建物の強さの中心点)

※積層ゴム支承:建物の基礎と地盤の間に設置し、通常時は建物荷重を支え、地震発生時に地盤から伝わる揺れを減衰させる装置

耐震・制震構造の場合は基礎から上にある建物の構造部を工夫することで効果が出ますが、免震構造は装置を建物の下に設置します。

積層ゴム支承のような装置を設置するためには、地下ピットを掘る必要があるため、コストが高くなる点は否めません。

アイホームズが採用する免震工法「スーパージオ®(SG)工法」は、建物の下にある土壌を取り除き、揺れを和らげる緩衝材の役割を果たすスーパージオ®材と入れ変える方法です。

そのため、地下ピットを設ける必要がないため建築費用を抑えられるだけではなく、スーパージオ®材の中に地下水を取り込み、液状化が起きても建物の沈下を大幅に軽減できます。

マンション

| 構造の種類 | 一般的な機構・工法 |

|---|---|

| 耐震 |

|

| 制震 |

|

| 免震 |

|

※すべり支承:建物の下にすべりやすくした板を取り付け、地震の揺れをかわす方法

※転がり支承:建物の下にボールを設置し、地震の揺れをかわす方法

※鉛(鋼材)ダンパー:建物の下に設置したS 字型の鉛やU字型の鉄が変形することで地震力を減衰させる方法

耐震・制震・免震の違い|戸建住宅・アパートの費用

耐震・制震・免震はどれも建物を地震から守る上で必要な技術ですが、かかる費用が異なるので注意しましょう。

耐震

耐震性能を高めるための費用は、標準仕様に含まれているケースもあり、追加料金が発生する場合も「プラス100〜200万円」程度が一般的です。

※一般的な2階建て木造住宅の場合

住宅の耐震性能を高めるためには耐震等級2もしくは3を目指します。

| 耐震等級 | 特徴 |

|---|---|

| 耐震等級1 | 建築基準法で定められた最低限の耐震性能レベル (震度6強から7程度の地震で建物が倒壊・崩壊しないレベル) |

| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の地震力にも抵抗できるレベル |

| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の地震力にも抵抗できるレベル (2025年時点では最高グレードで、警察署や消防署など災害時の拠点となる場所もこのレベル) |

制震

制震ダンパーをオプションで取り付ける場合、費用は使用するダンパーの種類や設置する数によって異なりますが、「プラス50~100万円」程度が目安です。

仮に延べ床面積40坪・2階建ての家に制震ダンパーを取り付けた場合、およそ50万~80万円のオプション費用がかかります。

アイホームズでは、制震装置「SSダンパー」を採用しています。

- 体感的な地震の揺れだけではなく建物の変形も抑えて、倒壊・破損のリスクを大幅に軽減

- 特殊な加工を施すことで温度変化・劣化への耐性が高くメンテナンスフリー

- 何度でも振動を吸収できるため、効果が半永久的に続く

免震

免震工法は、積層ゴム支承などの部材や特殊技術を用いて、さらに地下ピットを掘らなくてはいけないケースも多いため、一般的には耐震・制震よりも建築費用は高くなり「プラス200〜500万円」程度が相場です。

アイホームズが採用する免震工法「スーパージオ®(SG)工法」は、地盤の状態・建物荷重によってコストが異なりますが、その他の免震工法と比べると建築費用を抑えられます。

また、スーパージオ工法を採用した住宅には、以下の保証サービスが付く点も人気の点です。

- 地盤保証:最大3億円(20年間)

- 液状化保証:最大1億円(10年間)

- 免震保証:最大1億円(10年間)

>おすすめコラム:いくらなの?地盤改良の費用を「40坪」を目安に解説│40坪の建築事例も紹介

「耐震・制震・免震」のどれがいいのか

「地震に強い家にしたい」という場合、結局、耐震・制震・免震どの技術を採用すればいいか悩んでしまう方も多いでしょう。

結論から言うと、耐震・制震・免震のうちどれか1つを選ぶのではなく、プランや予算に応じて耐震と制震・免震を組み合わせる方法が正解です。

なぜなら、建築基準法では耐震基準が設けられており、一定の基準を満たす必要があるためです。

耐震をベースに制震・免震のそれぞれと組み合わせる場合の特徴を紹介します。

耐震+制震

耐震と制震を組み合わせるプランは、木造住宅の現場で最も多く採用される方法です。

その背景には、制震ダンパーの小型化があります。

これまでビルやマンションなど大規模な建築物でなければ制震技術をなかなか採用できませんでしたが、ダンパーの小型化によって戸建て住宅やアパートにも採用されるようになりました。

耐震と制震を組み合わせることにより、耐震性能だけではカバーできなかった連発的な地震による“ダメージの蓄積”を制震技術によって軽減できます。

耐震+免震

1995年に発生した阪神淡路大震災の被害をきっかけに、マンションやビルを中心に免震技術が多く採用されるようになりました。

その後起こった2011年の東日本大震災以降は、戸建住宅やアパートにも免震構造が採用され始めています。

住宅の構造が「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められた免震建築物の基準に適合すると、地震保険が50%割引される点も嬉しいポイントです。

(参考:国土交通省|免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件 (建設省告示第2009号))

ただし、免震構造のデメリットであるコストの高さにより、住宅では耐震+免震の組み合わせはあまり普及していないのが実情です。

耐震と免震を組み合わせることにより、制震構造と同様に連発的な地震による“ダメージの蓄積”による影響を抑えられます。

アイホームズが採用する「スーパージオ®(SG)工法」は、免震工法の弱点である“コストの高さ”を解消できる画期的な方法です。

耐震+免震+制震

高層ビルやタワーマンションでは当たり前になりつつある「耐震+免震+制震」の組み合わせが、戸建住宅にも採用され始めています。

具体的には、制震・免震の技術によって建物に伝わる地震の揺れを軽減することにより、耐震性能を必要以上に上げずに済み、柱や梁を細くしたり耐力壁や筋交の数を減らしたりできる点がメリットです。

また、横揺れをうまく受け流せる免震構造と縦揺れや強風をかわせる制震構造の両方を取り入れることにより、さまざまなシーンで建物へのダメージを減らせます。

アイホームズは全棟に綿密な構造計算を行い、「耐震・制震・免震」を組み合わせて“3つの地震力”に対して抵抗できる住宅を提供しております。

- 横揺れ(建物に対して平行にかかる力)

- 縦揺れ(建物に対して垂直にかかる力)

- ねじれ(建物に対してねじれてかかる力)

標準で地盤調査・地盤保証もつきますので、地震に強い家を建てたい方はぜひアイホームズまでご相談ください。

>【おすすめコラム】戸建住宅の液状化対策とは?11の工法について簡単に解説

>【おすすめコラム】地震に強い家の構造|木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造どれがいい?特徴を徹底比較

アイホームズが「大手ハウスメーカーより30%安く建てられる理由」

※当社はしつこい営業を一切行っておりません。いきなり訪問をしたり、電話をしたりすることはございませんのでご安心下さい。

| アイホームズ施工エリア (城東・城北エリア限定) | |

|

|

| 東京都 | 墨田区、江東区、台東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、北区(東側)、文京区、千代田区、中央区 |

| 千葉県 | 市川市、松戸市(南部) |

| 埼玉県 | 八潮市 |

まとめ

「免震構造は揺れる」と思われがちですが、それは地盤から伝わる地震力を受け流せている証拠とも言えます。

地震に抵抗できる家を建てたい場合は、耐震・制震・免震それぞれの特徴を理解し、プランと予算に合わせてそれらをうまく組み合わせる必要があります。

アイホームズは昭和43年創業以来、東京23区内で「高気密高断熱+高耐震」の木造準耐火・耐火建築物をリーズナブルな価格で数多く手がけてきた実績があります。

狭小地への施工実績も豊富であり、アパートの新築・建て替え・リフォームいずれも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社 アイホームズ

FAX:03-3613-6149

その他のコラム