店舗併用住宅とは?間取りのポイントとメリット・デメリット

「自宅の一部を店舗にして職場にしたい」という方におすすめなのが、店舗併用住宅です。

東京23区、特に“下町”と呼ばれるエリアで多く建てられています。

しかし、単に店舗と住宅を1戸の建物にするだけでは、ずっと安心して暮らせる店舗併用住宅になるとは限りません。

そこで、今回は「店舗併用住宅」についての基礎知識からメリット・デメリット、そのほか、ローン・税金・保険・補助金など多くの方が気になる疑問へお答えします。

古くなったご実家の建て替えや、東京で住まい兼仕事場を新築したい方は、ぜひ参考にしてください。

■ 店舗併用住宅を建てる際は、住み心地・働きやすさ・コスト・安全性を踏まえて間取りを検討しましょう。

■ アイホームズは、昭和43年創業以来、都内を中心に住宅密集地や狭小地での店舗併用住宅の新築や、住宅の建て替え、リフォームを数多く手掛けています。

目次

店舗併用住宅とは?用途実例と建築基準法の制限

店舗併用住宅とは、1軒の建物に住宅スペースと店舗スペースの両方を組み込むスタイルです。

建築基準法上は、「住宅部分と非住宅部分が、構造的又は機能的に分離できるもの」を店舗併用住宅として、分離できず一体になっている建物は店舗兼用住宅と呼びます。

店舗兼用住宅は室内階段などで住宅と店舗を行き来できますが、店舗併用住宅は、外部から出入りできず、室内は繋がっていません。

店舗併用住宅で住宅と組み合わせる店舗スペースの用途は様々です。

- 貸しテナント

- カフェや小規模なレストラン

- 美容室

- サロン

- 事務所・オフィス

- クリニック

- ペットショップ

- 保育園

- その他商店

これら外に開かれたパブリックなスペースと、住宅というプライベートなスペースを1軒にまとめるため、1階を店舗空間、2階以上を住居空間とするのが一般的です。

建築基準法の制限

建築基準法では、住居とそのほかの用途の建物では、様々なルールが異なります。

また、都市計画法で定められた用途地域によって、そもそも店舗併用住宅を建てられないエリアもあります。

| 用途地域 | 建築可能な店舗併用住宅 (規模と構造) |

|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 建築不可 (非住宅部分床面積が、50㎡以下かつ延べ床面積の1/2以下の“店舗兼用住宅”は建築可※) |

| 第二種低層住居専用地域 | 非住宅部分床面積が150㎡以下かつ2階以下で延べ床面積の1/2以下 (日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、 建具屋等のサービス業用店舗のみ) |

| 第一種中高層住居専用地域 | 非住宅部分床面積が500㎡以下かつ2階以下で延べ床面積の1/2以下 (日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、 建具屋等のサービス業用店舗、物品販売店舗、飲食店、 損保代理店・銀行の支店・宅地建 物取引業者等のサービス業用店舗のみ) |

| 第二種中高層住居専用地域 | 非住宅部分床面積が1,500㎡以下かつ2階以下で延べ床面積の1/2以下 |

| 第一種住居地域 | 非住宅部分床面積が3,000㎡以下かつ2階以下 |

| 第二種住居地域 | 非住宅部分床面積が10,000㎡以下かつ2階以下 |

| 準住居地域 | 非住宅部分床面積が10,000㎡以下かつ2階以下 |

| 田園住居地域 | 非住宅部分床面積が150㎡以下かつ2階以下 (農産物直売所、農家レストラン等は500㎡以下まで建築可) (日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、 建具屋等のサービス業用店舗のみ) |

| 近隣商業地域 | 面積及び階数の制限なし |

| 商業地域 | 面積及び階数の制限なし |

| 準工業地域 | 面積及び階数の制限なし |

| 工業地域 | 非住宅部分床面積が10,000㎡以下 |

| 工業専用地域 | 住宅は建築不可 |

※店舗部分の用途制限あり(参考:建築基準法施行令第130条の3「第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅」)

このように、用途地域によって、店舗面積の広さや階数、住宅・非住宅の割合に制限があります。

〈おすすめコラム〉用途地域や防火・準防火地域がまたがるときの制限はどうなる?

店舗併用住宅にするメリット

自宅の一部を店舗とする店舗併用住宅ですが、最近都心部、特に駅から比較的近い利便性の高い土地に建てるケースが増えています。

なぜなら、店舗併用住宅にはいくつものメリットがあるからです。

- 自己所有の物件で開業・営業するため、賃料・契約料・敷金礼金などの準備資金が必要ない

- 店舗部分を自らで使わなくなった後でも貸しテナントにすると家賃収入を得られる

- 仕事場までの通勤時間をカットできる

- 将来、分離型の二世帯住宅へリフォームしやすい

- 店舗単体で建てるよりも税法上で有利(住居併用にすると固定資産税が軽減される可能性も)

- 子育てや介護をしながら仕事を続けられる

- 新築時やリフォーム時に住宅ローンを利用できる可能性がある

これらの理由から、東京23区に店舗付きの2階建て・3階建て・4階建て住宅を建てる方は珍しくありません。

〈おすすめコラム〉「狭い土地に家を建てる」狭小住宅の間取りポイントと事例を紹介

店舗併用住宅にするデメリット・注意点

店舗併用住宅には、コスト面や利便性、将来性においてメリットがありますが、建てる前に気をつけなくてはいけない点もあります。

- 立地の利便性によっては集客が見込めず、店舗部分を活用できない(活用できいなければデッドスペースに)

- 専用住宅と比べて建築コストが割高(ただし、スケルトンの貸しテナントにする場合は安くなることも)

- 専用住宅と比べて居住面積が狭くなったり、ガレージを作れなかったりする

- 近隣からのクレームが出ることも想定できるため、周囲に店舗などがある地域でないとうまく運営できない

- 店舗を作ると不特定多数の人が出入りするため、住宅部分の防犯対策が特に重要

- 将来売却しづらい(子供や孫への相続を前提に建てるケースが多い)

このように、専用住宅と比べると注意しなくてはいけない点がありますので、店舗併用住宅を新築したい方は、ご家族だけではなく、設計施工実績の豊富な建築会社とじっくり検討しましょう。

■ 店舗部分を十分活用できるか

■ 専用住宅よりも高い費用をかけても、それを回収できる収入を見込めるか

■ 10年後・20年後のそこでの暮らしをイメージできるか

店舗併用住宅の間取り・家づくりのポイント

店舗併用住宅は、専用住宅と同じような間取りでは不便になってしまう可能性があります。

また、パブリックスペースとプライベートスペースを分け、お互いが干渉し合わないようにしなくてはいけません。

そのため、以下のポイントを押さえて間取りを考えてみましょう。

- 家族の動線と来客者の動線を分けるために、店舗と住居の出入り口を離す

- 店舗と住居お互いの音が気にならないようにそれぞれ滞在時間が長い部屋は離す

- 近隣への騒音を抑えるために、店舗部分の外壁や窓は防音仕様にする

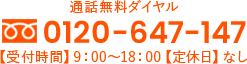

- 庭を作りにくいため、屋上をプライベートなアウトドア空間として活用できるようにする

- 住居空間のセキュリティーを強化する

- 1階店舗部分はより開放的な印象にするために天井高を高くする

- 店舗部分と住居部分は設備配管と電気配線を分け、他人へ貸す場合も水道使用料などを分離できるようにする

- 店舗前と道路の間にスペースを開けて、出入り時の混雑や事故を避ける

- 店舗の出入り口は特にバリアフリーへ配慮し、道路から段差なくアクセスできるようにする

- 1階店舗部分は大空間・大開口になるため、通常よりもより高い耐震性にこだわる

特に気をつけなくてはいけないのが、「耐震性」です。

オフィスでしたらそれほど気にする必要はありませんが、商店やクリニックなどお客様を迎える店舗は、道路に向けて大きな出入り口や窓を設けるのが通常ですよね。

また、店舗の中はできるだけ間仕切りをなくして広々と使いたい方が多いでしょう。

そうなると、必然的に店舗部分の壁が減り、2階以上の荷重を支えるために耐震面での工夫が欠かせません。

そのため、一棟ごとに緻密な構造計算を行い、木造だけではなく鉄骨造などその他の構造も設計施工できる建築会社を選びましょう。

■ 狭小地の4階建てまで対応できる木造注文住宅

■ 5階以上の大空間のある家も実現できる木造ラーメン構法(SE構法)

■ 最大6階建てまで対応可能な重量鉄骨注文住宅

と、幅広い住宅の設計施工実績があります。

さらに、全棟に緻密な地盤調査や構造計算、耐震性を高める免震⼯法を採用し、高品質な住宅を皆様にお届けします。

店舗併用住宅を建てるといくらかかる?新築費用目安

店舗併用住宅の建設費用は、建物の規模(階数・広さ)や、店舗部分の業種によって大きく変わりますが、店舗部分を貸しテナントや一般的な事務所とし、その上に1世帯分の住居を配置する場合は、「90〜150万円/坪」程度が新築費用の目安です。

店舗部分を商店や飲食店、クリニックなどに利用する場合は、別途「30万~50万円/坪」程度の内装費用を想定しておきましょう。

ただし、何階建てにするかによって適切な構造・構法が異なり、それによって地盤改良費用や建築費用が変わるため、土地や理想のプランに合わせて複数の構造を提案できる建築会社がおすすめです。

完全自由設計で25坪・2,184万円(税込)から長期優良住宅対応のフル装備住宅も実現できますので、コスパの良いマイホームを建てたい方は、お気軽にご相談ください。

店舗併用住宅に関する気になる疑問|ローン・譲渡所得・税控除・火災保険・補助金

ここまで、店舗併用住宅を建てる際に知っておいていただきたい基礎知識を紹介しましたが、具体的に新築を検討し始めると、細かい部分が色々気になりますよね。

そこで、多くの方からよくいただく質問を紹介します。

Q.「店舗併用住宅新築に住宅ローンを利用できる条件は?住宅ローン控除は使える?」

A.店舗併用住宅で住宅ローンを使う場合は、一定の条件をクリアする必要があり、住宅ローン控除が使える可能性もあります。

全ての店舗併用住宅を建てる際に住宅ローンが使える訳ではないので注意しましょう。

金融機関によって審査内容は異なりますが、以下の条件を求められるのが一般的です。

- 非住居部分がローン契約者自身の事業をするための場所であること

- 住居部分が延べ床面積の50%以上であること

多くの金融機関は住居部分を作るのにかかった費用のみ住宅ローンの融資を受けられるプランが多く、店舗部分にかかる費用は、住宅ローンよりも金利が高い事業者用ローンを使わなくてはいけない可能性が高いでしょう。

ただし、店舗併用住宅全ての建築費用が住宅ローンの融資対象にできる金融機関もありますので、いくつかのローン商品を比較検討するのがおすすめです。

ちなみに、多くの方が利用するフラット35は、以下の条件を満たした場合に限り、店舗併用住宅全てが融資対象になります。

- 住居部分の面積が非住居部分の面積以上であること

- 非住居部分が、ローン契約者または同居人自身が事業をするための場所であること

- 住居部分と非住居部分との境が壁・建具などで区画され、原則相互に行き来できること

- 住居部分と非住居部分を1つの建物として登記すること

(参考:住信SBIネット銀行|よくあるご質問|〔フラット35〕 店舗(事務所)併用物件ですが、フラット35を利用できますか?)

住宅ローンを利用して店舗併用住宅を建てる場合に気になるのが、「住宅ローン控除制度」ですよね。

基本的に、住宅ローン控除制度の対象となるのは、住居部分を建てるための費用のみです。(参考:国税庁|店舗併用住宅を新築した場合)

また、令和6年税法改正によって新築の場合は、「長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅」と、省エネ性の高い住宅として認められた家しか減税対象にならないので注意してください。(参考:国土交通省|住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~)

Q.「店舗併用住宅でも減価償却を経費計上できる?」

A.非住居部分の建築費用のみ、減価償却の対象となり、経費計上できます。

住居が一緒の建物であっても、非住居部分は事業のためのスペースです。

そのため、非住居部分、つまり店舗部分にかかった費用は減価償却の対象となり、毎年の確定申告時に経費計上できます。

例えば、木造で店舗併用住宅を4,000万円かけて建てて、そのうち店舗面積が30%だった場合、以下のような計算が成り立ちます。

【減価償却の対象となる費用】4,000万円 × 30%=1,200万円

【一年間で減価償却できる経費上限】1,200万円 ÷ 22年≒54.5万円

※木造建築物の耐用年数は、用途によって異なり、店舗・住宅用は22年、事務所用は24年です。(参考:国税庁|主な減価償却資産の耐用年数表)

ちなみに、土地は減価償却の対象となりません。

Q.「将来、店舗併用住宅を売却した際に税控除が受けられるって本当?」

A.一定の条件を満たせば、店舗併用住宅であっても、マイホームを売却した時と同様に売却益から3,000万円特別控除を受けられます。

店舗併用住宅を売った場合も、マイホームを売った時と同様に、居住用財産を譲渡した場合の所得税3,000万円特別控除特例が適用される可能性もあります。(参考:国税庁|No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例)

ただし、適用されるのは、住宅部分に限られますので、注意しましょう。

例えば、家屋の売却益が1,000万円、土地の売却益が3,000万円で、建物の70%・土地の50%が住居部分と仮定すると、以下のような式が成り立ちます。

【住居部分の売却益】1,000万円 × 70% + 3,000万円 × 50% = 2,200万円 < 3,000万円 →「所得税は非課税」

なお、床面積の90%が住居部分であれば、建物全体が居住用財産としてみなされます。

Q.「戸建住宅を店舗併用住宅へリフォームする時の注意点は?」

A.既存住宅のある地域がどの用途地域に該当するか確認し、建築を許可される業種でなければいけません。

既存住宅を店舗併用住宅へリフォームする場合で以下のどれかに当てはまる場合は、建物の一部を住宅から別の用途へ用途変更しなくてはいけません。

- 住居から「特殊建築物(飲食店・学校・病院・図書館・ホテル等)」への用途変更する場合

- 「類似用途」以外へ用途変更する場合(第1種低層住宅専用地域の場合は、類似用途であっても申請が必須)

- 用途変更する範囲が200㎡を超えている場合

つまり、専用住宅の一部を店舗や事務所へリフォームする場合は、高い確率で建築確認申請を再びしなくてはいけないということです。

その際には、新築時の建築確認申請(写し)や、完工後に受けた検査済証(写し)が必要なので、それらが手元に残っているかまず確認してください。

ない場合は、費用をかけて再取得するための検査を受けなくてはいけない可能性があります。

Q.「店舗併用住宅の火災保険は住宅用と違う?」

A.店舗併用住宅でも、建物そのものは住宅用火災保険で補償されるケースが一般的です。

まず、大前提として店舗の什器まで補償対象とするためには、住宅用火災保険よりも保険料の高い「店舗用保険」に加入しなくてはいけません。

さらに、飲食店や工場など火器を使用する業種は、「職業割増」がプラスされて、さらに保険料は高くなります。

ただし、店舗併用住宅でも、建物そのものは住宅用火災保険の補償対象となる可能性があるため、オフィスなど火災リスクの低い業種や、ほとんど什器を設置しない業種でしたら、店舗保険へ加入する必要がないかもしれません。

ただし、住宅用火災保険でも、店舗併用住宅の場合は職業割増のあるプランもありますので、詳しくは保険会社へお問い合わせください。

Q.「店舗併用住宅の新築に使える補助金は?」

A.店舗併用住宅を対象とした補助金制度を実施している自治体もあります。

子育て世帯サポートや建物の省エネ化を目的に、店舗併用住宅も対象に含む補助金制度を実施している自治体もあります。(例:東京ゼロエミ住宅導入促進事業)

また、今年注目の子育てエコホーム支援事業も、住居部分だけは補助対象になります。

そのため、店舗併用住宅を新築・リフォームする際は、必ず自治体へ利用できる補助金がないか確認しましょう。

まとめ|店舗併用住宅はメリット・デメリットを知り尽くした実績豊富な建築会社へ相談を

店舗併用住宅を建てる際は、メリットとデメリットを十分理解し、土地や周辺環境の特性を踏まえて間取りを検討しなくてはいけません。

また、構造面や性能面において注意しなくてはいけない点もあります。

そのため、店舗併用住宅の施工実績が豊富な建築会社へ相談しましょう。

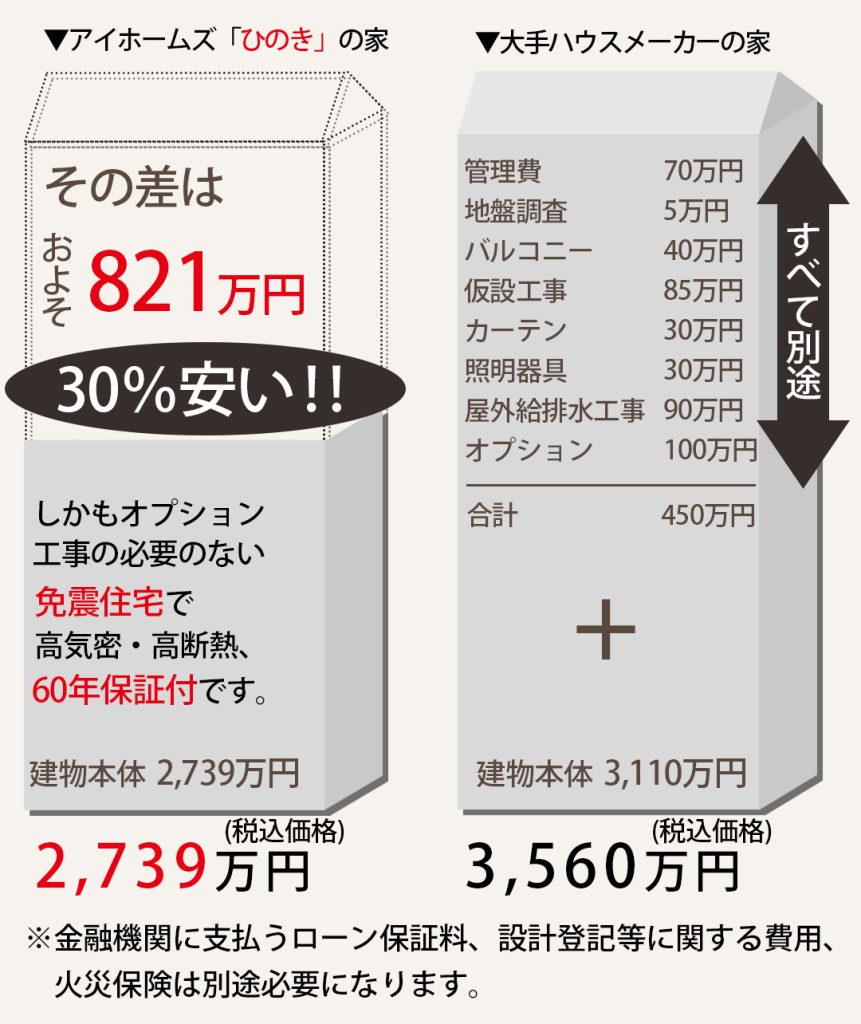

アイホームズは、広告宣伝費や中間マージンなど住宅性能に関係ないコストを削減し、その代わりに免震構造を標準とし、高品質なローコスト住宅をご提案しています。

木造・重量鉄骨造と、複数の構造をご提案できますので、ずっと安心して住めるマイホームを建てたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

東京23区で高品質・ローコストな家を建てたい方はアイホームズへご相談を

アイホームズは、昭和43年創業時から『孫の代まで安心して暮らせる家づくり』を信念とし、各種有資格者がチーム一丸となって、お客様のマイホーム計画をお手伝いしてきた実績があります。

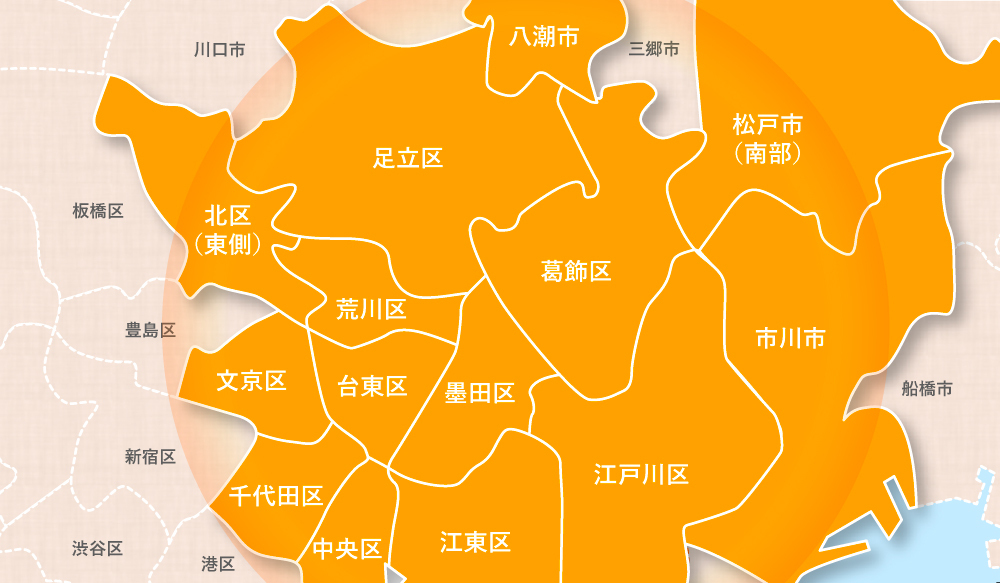

施工エリアを墨田区、江東区、台東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、北区(東側)、文京区、千代田区、中央区、千葉県市川市、松戸市(南部)、埼玉県八潮市に限定させていただいているのは、「何かあったときにすぐ駆けつけられる家のお医者さん」をモットーにしているからです。

アイホームズでは、以下の点にこだわり、お客様に高品質でローコストな住宅をご提供しています。

- 膨大な出展費用のかかる総合展示場がない

- 中間マージンがない直接施工を徹底

- 高給取りの営業マンがいない

- 無駄な広告費をかけない

- 立派なショールームを作らない

これらのこだわりによって、大手ハウスメーカーとほぼ同等の仕様ながらも、お客様へご提供できる住宅の価格を抑えています。

「私たちの建物が大手ハウスメーカーと比べて30%安くない場合は、その分の差額を当社が負担する」このお約束は、コスパの高い住宅に絶対の自信があるからです。

東京でローコスト住宅を建てたい方は、ぜひアイホームズへお任せください。

アイホームズでは「耐震」「制振」「免震」をうまく組み合わせ、地震に強い家を実現しています。

通気工法と断熱材にこだわることにより、高気密高断熱の家を実現します。

「費用を抑えて、希望の住まいをお得に建てたい」アイホームズは適正なコストダウンでお客様の無理のないご予算内でのご提案に努めます。

品質の向上とコストの低減は、当社自慢の職人によって可能にしています。

住宅完成保証・住宅瑕疵保険・地盤保証・液状化保証・免震保証・最長60年長期保証(オプション)で永く安心して暮らせます。

株式会社 アイホームズ

FAX:03-3613-6149

その他のコラム